অনলাইনে ছড়ানো বিমান দুর্ঘটনার ছবি ও ভিডিওগুলো এআই দিয়ে তৈরি

- প্রকাশিত 28 জুলাই 2025, 15:42

- 3 এক্স মিনিটে পড়ুন

- লেখক: Rasheek MUJIB, এএফপি বাংলাদেশ

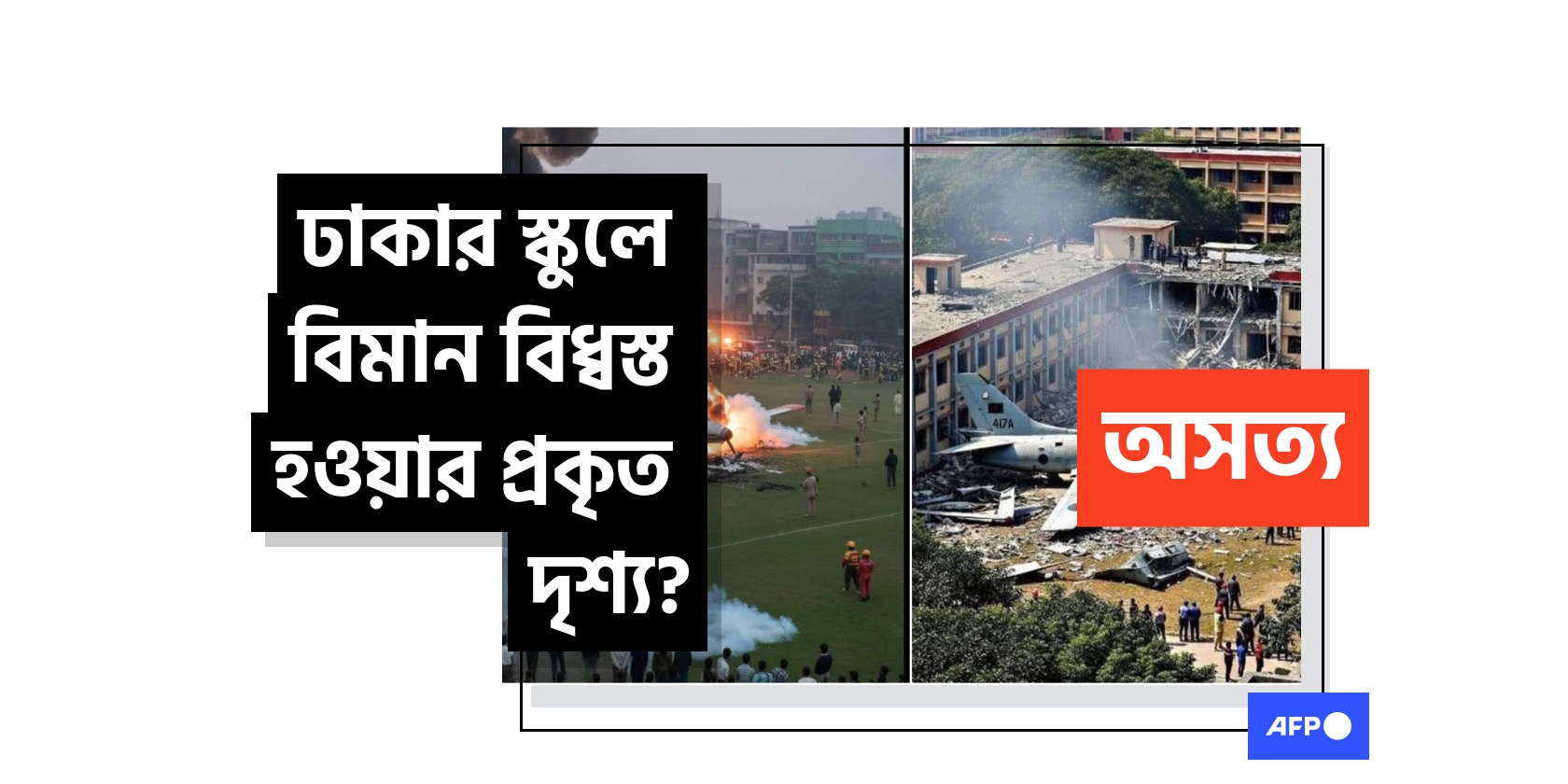

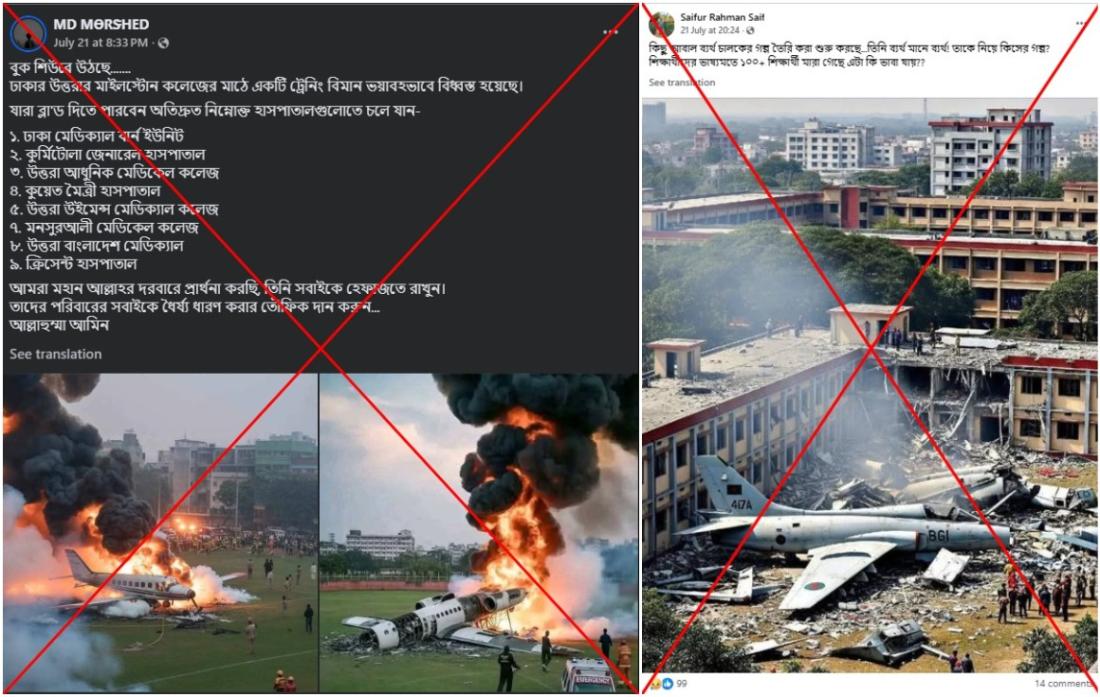

২১ জুলাই ২০২৫ তারিখে ফেসবুক পোস্টে দুইটি ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে বলা হয়, “বুক শিউরে উঠছে.......ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন কলেজের মাঠে একটি ট্রেনিং বিমান ভয়াবহভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে”।

ছবিতে একটি খেলার মাঠের মাঝখানে একটি প্রাইভেট বিমান জ্বলতে দেখা যায়। পাশেই জরুরি উদ্ধারকর্মীদের দাঁড়িয়ে থাকতে এবং এক দল লোককে বিষয়টি দেখতে দেখা যায়।

ঢাকার বেসরকারি মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ছুটির পর শিক্ষার্থীরা ক্লাস থেকে বের হওয়ার সময় একটি যুদ্ধবিমান স্কুল ভবনের উপর বিধ্বস্ত হলে ছবটি অনলাইনে ছড়ানো হয় (আর্কাইভ লিংক)।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় অন্তত ৩৪ জন নিহত হন, যাদের বেশির ভাগই শিশু। এছাড়া আহত হন ১৭০ জন, যারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

একই দিনে ফেসবুকে ধোঁয়ায় ছেয়ে যাওয়া একটি ভবনের পাশে একটি যুদ্ধবিমানের ছবিও শেয়ার করা হয়। পোস্টটির ক্যাপশনে বলা হয়, “কিছু মানুষ ব্যর্থ চালকের গল্প তৈরি করা শুরু করছে...তিনি ব্যর্থ মানে ব্যর্থ! তাকে নিয়ে কিসের গল্প? শিক্ষার্থীদের ভাষ্যমতে ১০০+ শিক্ষার্থী মারা গেছে এটা কি ভাবা যায়??”

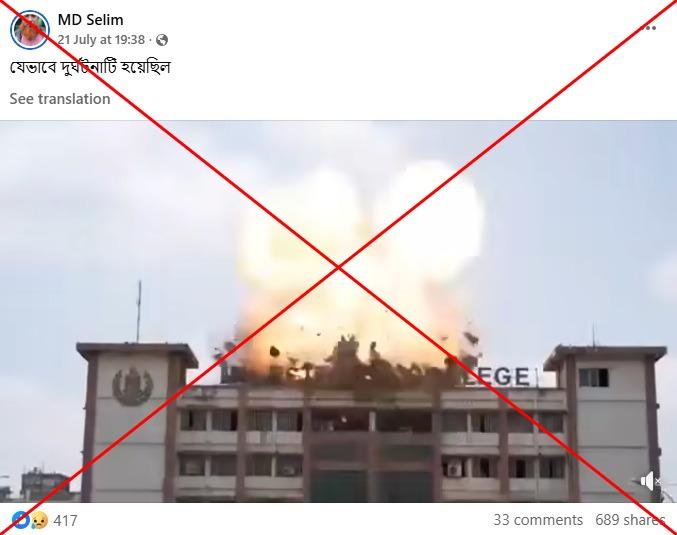

স্কুলের উপর যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার কথিত একটি ভিডিও ২১ জুলাই ফেসবুকে ছড়ানোর পর ৩০০,০০০ বারের বেশি দেখা হয়েছে।

ভিডিওটির ক্যাপশনে বলা হয়, “যেভাবে দুর্ঘটনাটি হয়েছিল”।

একই ছবি বাংলা ভাষার আরও কিছু ফেসবুক পোস্টে শেয়ার করা হয়েছে এবং একই সাথে থাই, মালায় এবং বার্মিজ ভাষার পোস্টেও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে।

অসত্যভাবে ছড়ানো ভিডিওটি ফেসবুকে অন্যত্র পোস্ট করা হয়।

কিন্তু দৃশ্যগুলোর সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনার নয়।

এআই দিয়ে বানানো দৃশ্য

তবে ২১ জুলাই দুর্ঘটনার পরপরই এএফপির ধারণ করা ছবি ও ভিডিওর সাথে অনলাইনে ছড়ানো দৃশ্যের কোনও মিল নেই (আর্কাইভ লিংক)।

এএফপির ছবি এবং ভিডিওতে স্কুল ভবনের ভেতরে যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং একটি পুড়ে যাওয়া ফিউজলেজ এবং ইঞ্জিন দেখা যায়।

অসত্যভাবে ছড়ানো ছবিগুলো যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ওই এলাকার নয় বলে নিশ্চিত করেছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত এএফপির একজন ফটোগ্রাফার(আর্কাইভ লিংক)।

অসত্যভাবে ছড়ানো প্রথম দুটি ছবির বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ছবিগুলোতে কোন যুদ্ধবিমান নয়, বরং দুটি ভিন্ন ধরণের যাত্রীবাহী বিমানকে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বিমানগুলোকে ভবন থেকে দূরের একটি মাঠে জ্বলতে দেখা যায়।

অসত্য ছবিতে জরুরি উদ্ধারকর্মীদেরকে বাংলাদেশের অগ্নিনির্বাপণ কর্মীদের পোশাকের থেকে ভিন্ন ধরনের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায় (আর্কাইভ লিংক)।

হাত ও পা বিহীন কিছু ব্যক্তির বিকৃত অবয়বসহ ছবিগুলোতে দৃশ্যগত কিছু অসঙ্গতিও রয়েছে, যা এআই প্রযুক্তির ইঙ্গিত দেয়।

একটি ভবনের আঙ্গিনায় একটি যুদ্ধবিমানের অসত্য ভাবে ছড়ানো তৃতীয় ছবিতেও অসঙ্গতি রয়েছে। বিমানটির বেশিরভাগই অক্ষত অবস্থায় এবং ধ্বংসস্তূপের পাশে দ্বিতীয় আরেকটি বিমানের অবশিষ্টাংশ দেখা যায়।

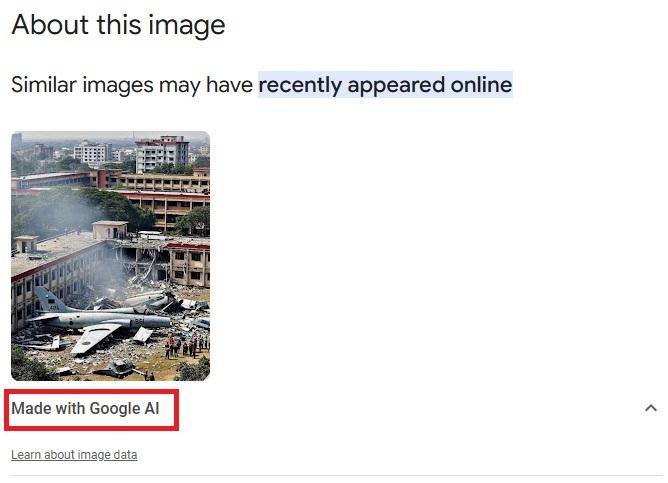

গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চে আরও কিছু পোস্টে ছবিটি পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়েবসাইটে “ছবিটি ব্যাখ্যায়” একটি লেবেল পাওয়া যায়, যাতে বোঝা যায় যে ছবিটি গুগলের এআই টুলস ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে।

এআই দিয়ে বানানো ছবি সনাক্ত করার ক্ষমতা গুগলের সিন্থআইডি প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা ২০২৩ সালে ডিপমাইন্ড এআই ল্যাব চালু করে (আর্কাইভ লিংক এখানে এবং এখানে)।

একইভাবে যে ভিডিওতে ঢাকার স্কুল ভবনে যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হতে দেখা যায়, তার নীচে ডান কোণে “ভিও” লেখা জলছাপ রয়েছে।

ভিও হলো গুগলের এআই-চালিত ভিডিও তৈরির টুল, যা ব্যবহারকারীদের আট সেকেন্ড দীর্ঘ বাস্তবসম্মত ভিডিও তৈরি করতে সাহায্য করে। অসত্য ভাবে শেয়ার করা ক্লিপটিও সমান দৈর্ঘ্যের (আর্কাইভ লিংক)।

তাছাড়া, ভিডিওটিতে স্কুলের নামের বানান ভুল করা হয়েছে।

এএফপি এর আগেও বিমান দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত এআই দিয়ে তৈরি অসত্য ভাবে ছড়ানো অন্যান্য দাবি খণ্ডন করছে।

কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৫। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ