শিশুদের পুরনো ছবি সাম্প্রতিক সুদান যুদ্ধের ছবি হিসেবে অসত্যভাবে প্রচার

- প্রকাশিত 24 নভেম্বর 2025, 02:47

- 4 এক্স মিনিটে পড়ুন

- লেখক: Rasheek MUJIB, এএফপি বাংলাদেশ

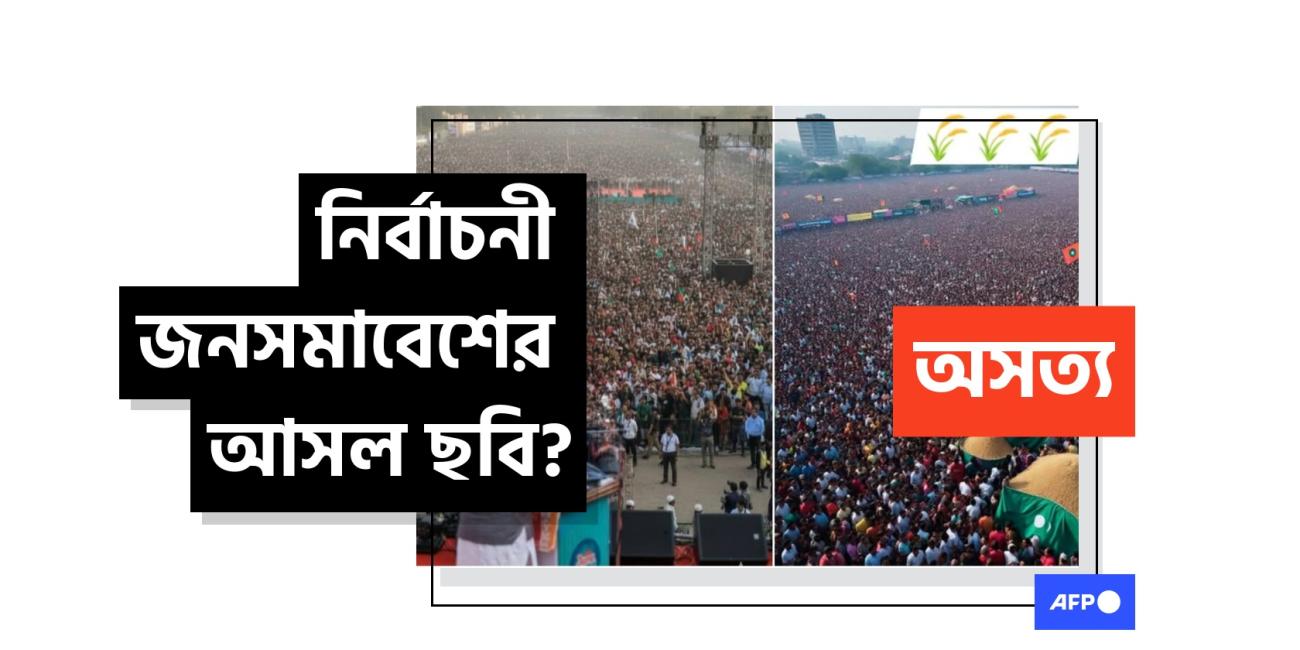

২০২৫ সালের অক্টোবরে সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) দাবি করে তারা সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করেছে। এমন সময় অনলাইনে কিছু ছবি ছড়িয়ে পড়ে এবং অসত্যভাবে দাবি করা হয় যে ছবিগুলো যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানের দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের দেখানো হচ্ছে। ছবিগুলোর একটি এআই দিয়ে তৈরি, বাকিগুলো যুদ্ধের বহু বছর আগেকার এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশে ধারণকৃত।

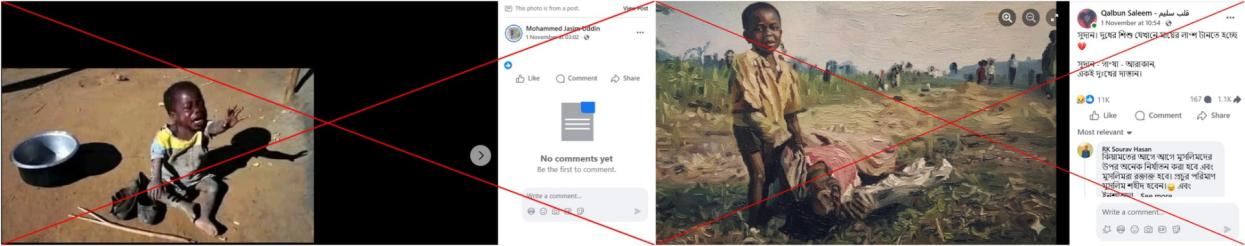

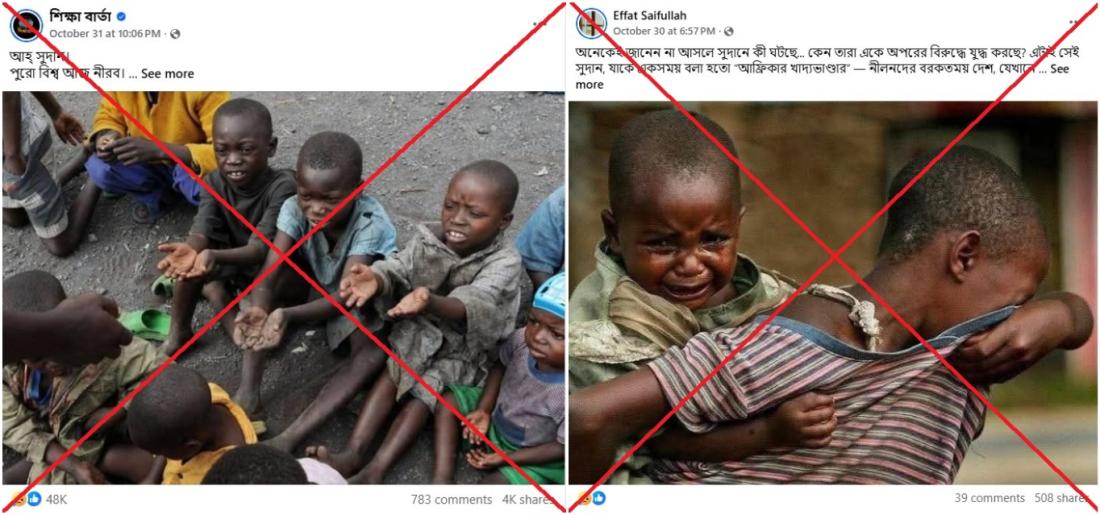

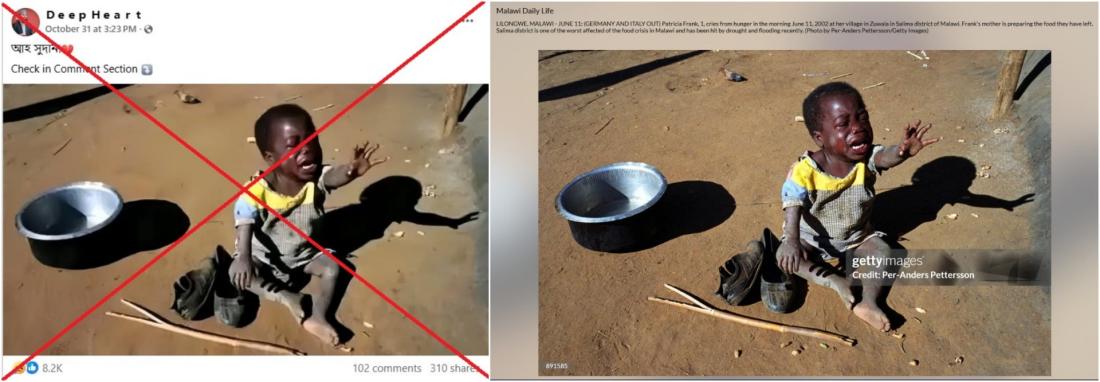

“আহ্ সুদান। পুরো বিশ্ব আজ নীরব। কারণ তারা কালো, আফ্রিকান, মুসলিম। তাদের নিয়ে রাজনীতি জমে না, তাদের রক্তে কারও স্বার্থ নেই,” ৩১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ছড়ানো একটি ফেসবুক পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়।

৪,০০০ বার শেয়ার হওয়া এই পোস্টটির ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন শিশু মাটিতে বসে আছে ভিক্ষা করার মত ভঙ্গিতে হাত প্রসারিত করে।

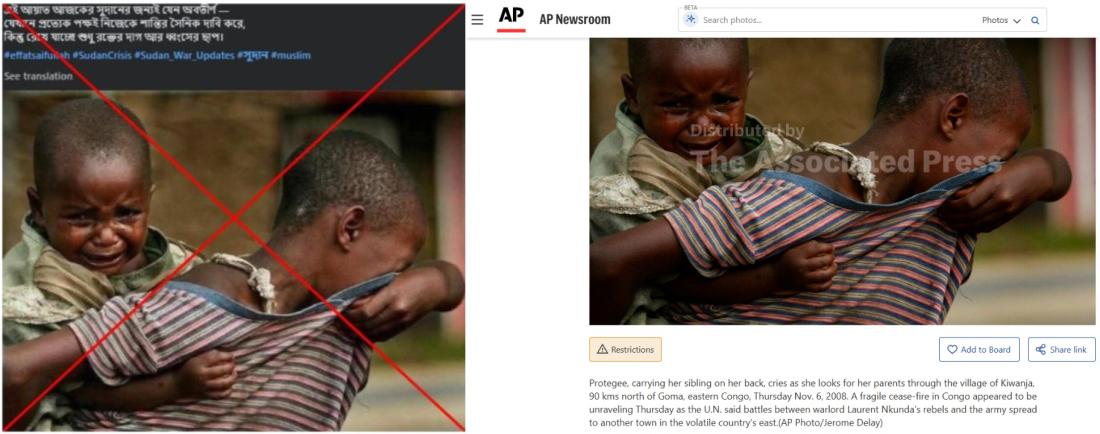

একই রকম ক্যাপশনসহ আরেকটি পোস্টে একটি শিশুর ছবি দেখা যাচ্ছে। ওই ছবিতে তাকে কাঁদতে থাকা একটি থাকা শিশুকে বয়ে নিতে দেখা যাচ্ছে।

দুটি ছবিই একইরকম দাবিসহ ফেসবুকে অন্য জায়গায় প্রচারিত হয়েছে।

অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আরও দুটি ছবি প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানেও অসত্যভাবে দাবি করা হয়েছে যে ছবিগুলো সুদানের।

কন্টেন্ট সতর্কতা

সুদানের এই যুদ্ধ দুই বছরেরও বেশি সময় আগে শুরু হয়। সেনাবাহিনী এবং আধাসামরিক বাহিনী আরএসএফের মধ্যেকার ক্ষমতার লড়াই হিসেবে যার সূত্রপাত। সেই যুদ্ধ পরবর্তীতে আঞ্চলিক নিয়ন্ত্র্রণ পাওয়ার এক নৃশংস লড়াইয়ে পরিণত হয় (আর্কাইভ লিংক)।

আরএসএফ জানিয়েছে তারা প্রায় ১৮ মাস ধরে এল-ফাশের শহরটি অবরোধ করে রাখার পর অবশেষে ২০২৫ সালের অক্টোবরে পশ্চিম দারফুর অঞ্চ্লের সেনাবাহিনীর এই শেষ শক্ত ঘাঁটিটি দখল করেছে (আর্কাইভ লিংক)।

এই যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়, বাস্তুচ্যুত হয় প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। জাতিসংঘের মতে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যুদ্ধ।

কিন্তু পোস্টগুলোর কোনও ছবিই সুদান সংঘাতের সাথে সম্পর্কিত নয়।

পুরনো ছবি

রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা যায় যে, এএফপি প্রথম ছবিটি প্রকাশ করেছিল ২০০৮ সালের ২৫ নভেম্বর তারিখে, যার ক্যাপশনে বলা হয় যে এটি কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের একটি শহর গোমায় তোলা।

ছবিটির ক্যাপশনে লেখা আছে, "এই ফাইল ছবিতে দেখা যাচ্ছে, প্রাদেশিক রাজধানী গোমার উত্তরে কিবাতিতে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত মানুষের (আইডিপি) জন্য একটি শিবিরে সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত শিশুরা মাটিতে বসে আছে। শিশুরা একটি এনজিওর স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে ক্যান্ডির জন্য অপেক্ষা করছে।”

অসত্যভাবে প্রচার করা দ্বিতীয় ছবিটি দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ৬ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে প্রথম প্রকাশ করে (আর্কাইভ লিংক)।

"প্রতিজি, তার বাবা-মাকে খুঁজতে, তার বোনকে পিঠে করে নিয়ে যেতে যেতে কাঁদছে। পূর্ব কঙ্গোর গোমা থেকে ৯০ কিলোমিটার (৫৫ মাইল) উত্তরে কিওয়ানজা নামের একটি গ্রাম, ৬ নভেম্বর, ২০০৮, বৃহস্পতিবার,” ছবিটির ক্যাপশনের একটি অংশে লেখা আছে।

ছবিটির ক্রেডিট দেওয়া আছে এপি ফটোগ্রাফার জেরোম ডিলেকে। ডিলে সেই বছর কঙ্গোতে সংঘাতের সময় শিশুরা কীভাবে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন (আর্কাইভ লিংক এখানে এবং এখানে)।

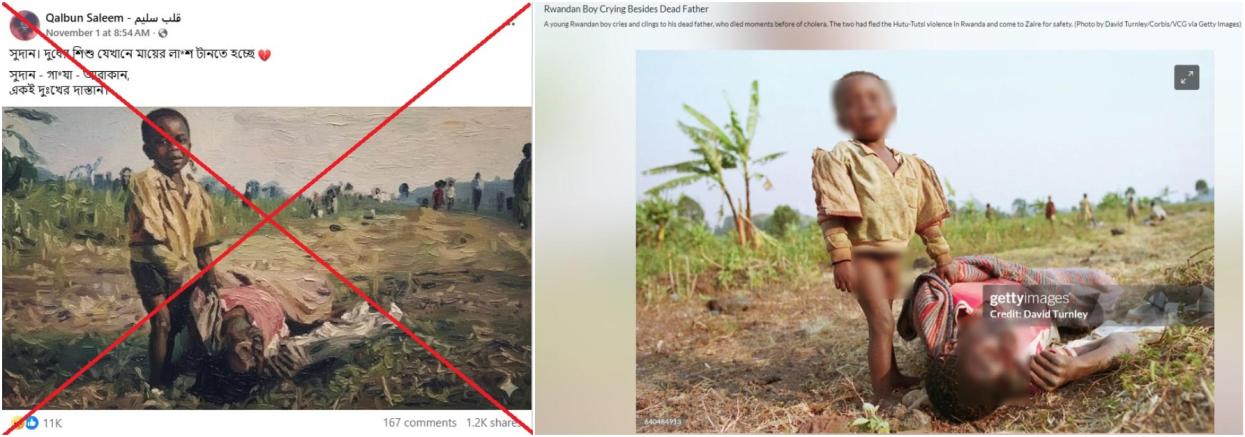

ইতিমধ্যে, একটি মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছেলের ছবিটির অনুসন্ধানে দেখা যায় যে এটির "এই ছবিটি সম্পর্কে" বৈশিষ্ট্যে "গুগল এআই দিয়ে তৈরি" লেবেল যুক্ত করা আছে।

কন্টেন্ট সতর্কতা

গুগলের একজন মুখপাত্র এর আগে এএফপিকে বলেছিলেন যে যখন কোন ছবিতে সিন্থআইডি ওয়াটারমার্ক সনাক্ত করা যায়, তখন এর অর্থ হল "ছবিটি এআই ব্যবহার করে তৈরি বা পরিবর্তিত করা হয়েছে"।

সিন্থআইডি হলো ২০২৩ সালে গুগলের ডিপমাইন্ড এআই ল্যাব দ্বারা চালু হয়, যা গুগল এআই দিয়ে তৈরি ছবি সনাক্ত করে (আর্কাইভ লিংক এখানে এবং এখানে)।

ছবিটি দেখতে একটি শিল্পকর্মের মত, যার সাথে গেটি ইমেজেসের আর্কাইভে পাওয়া একই রকমের একটি ছবির মিল রয়েছে। ছবিটিতে ডেভিড টার্নলির ক্রেডিট দেওয়া আছে (আর্কাইভ লিংক)।

কন্টেন্ট সতর্কতা

ক্যাপশন অনুসারে, ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে রুয়ান্ডার একটি শিশু তার বাবার মৃতদেহ ধরে কাঁদছে, যিনি ১৯৯৪ সালে জায়ারে, যা বর্তমান ডিআরসি, কলেরায় মারা গিয়েছিলেন।

ক্যাপশনে আরও লেখা আছে, "রুয়ান্ডায় হুতু-তুতসি সহিংসতা থেকে তারা দুজন পালিয়ে জায়ারে এসেছিল নিরাপত্তার জন্য।”

১৯৯৪ সালে, রুয়ান্ডার হাজার হাজার মানুষ দেশ ছেড়ে ডিআরসি-র পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় নিতে পালিয়ে আসে, এবং এই সংঘাতের ফলে তিন মাসে কমপক্ষে ৮০০,০০০ মানুষ মারা যায় (আর্কাইভ লিংক)।

এএফপি আগে একই ছবির অসত্য দাবি খণ্ডন করেছে এখানে এবং এখানে।

মালাউই

একটি শিশুর হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ছবিটি গেটি ইমেজেস থেকে সরবরাহ করা হয় এবং পের-অ্যান্ডার্স পিটারসনকে ক্রেডিট দেওয়া আছে (আর্কাইভ লিংক)।

"১ বছর বয়সী প্যাট্রিসিয়া ফ্রাঙ্ক, ১১ জুন, ২০০২ তারিখে মালাউইয়ের সালিমা জেলার জুওয়ালা গ্রামে ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে। সালিমা জেলা মালাউইয়ের খাদ্য সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে একটি এবং সম্প্রতি খরা ও বন্যার কবলে পড়েছে,” ছবিটির ক্যাপশনে বলা হয়।

মালাউই দক্ষিণ আফ্রিকার সেই সময় খাদ্য সংকটে আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে একটি ছিল, যার কারণ ছিল খরা ও বন্যা এবং টানা দুই মৌসুমে ফসলের ব্যর্থতা (আর্কাইভ লিংক)।

কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৬। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ