নেপাল ও ইন্দোনেশিয়ার বিক্ষোভের ভিডিওকে খাগড়াছড়ির দৃশ্য হিসেবে বিভ্রান্তিকরভাবে প্রচার

- প্রকাশিত 7 অক্টোবর 2025, 10:13

- আপডেট করা হয়েছে 25 জানুয়ারি 2026, 06:25

- 3 এক্স মিনিটে পড়ুন

- লেখক: Rasheek MUJIB, এএফপি বাংলাদেশ

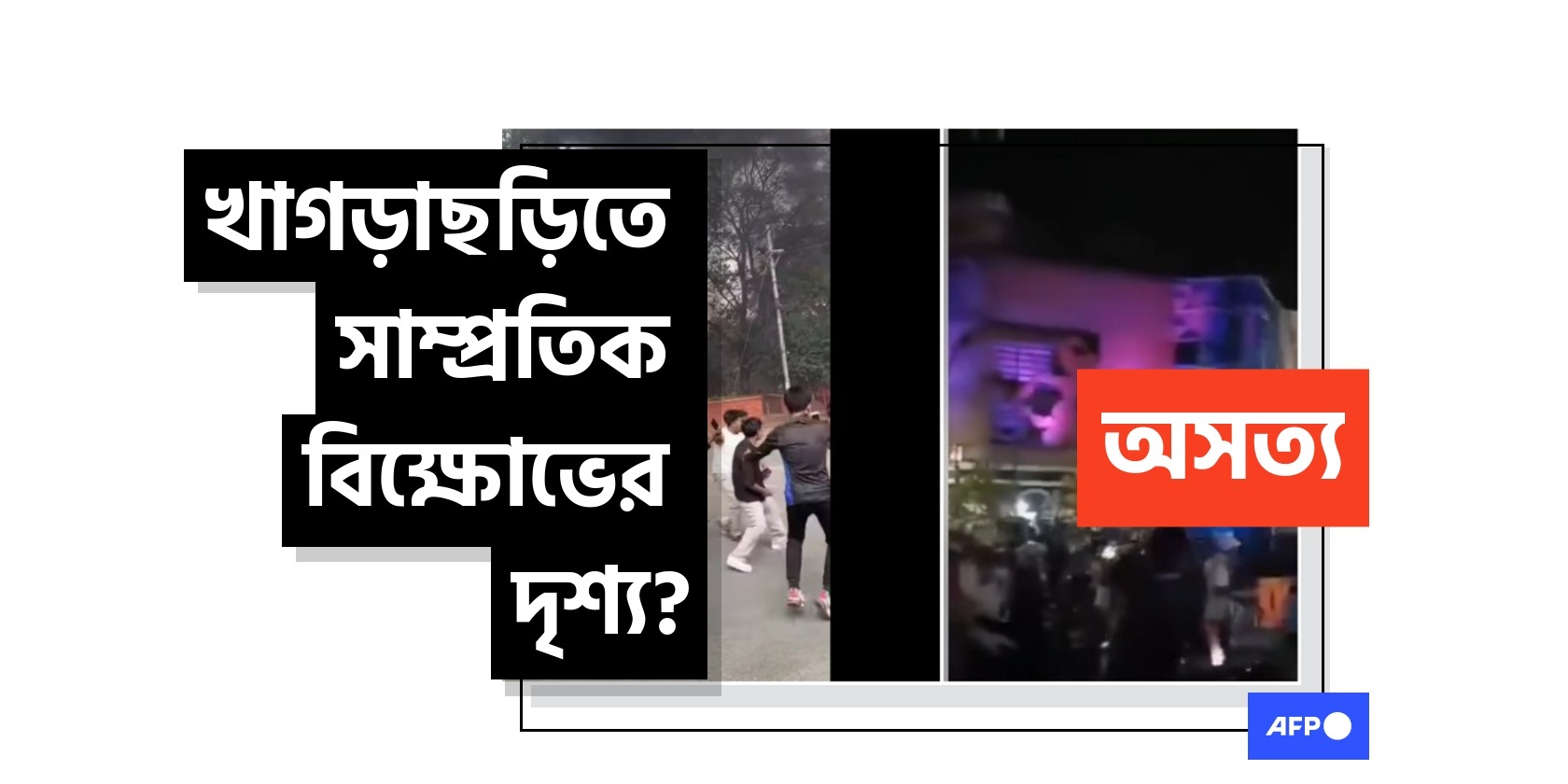

খাগড়াছড়িতে এক স্কুলছাত্রীর ধর্ষণের অভিযোগে বিক্ষোভ শুরুর পর তিনজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া দুইটি ভিডিওতে অসত্যভাবে দাবি করা হয় যে এটি সাম্প্রতিক বিক্ষোভের দৃশ্য, কিন্তু আসলে ভিডিও দুটি বাংলাদেশের নয়। ভিডিওগুলো আসলে নেপাল এবং ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ববর্তী বিক্ষোভের সময়ে ধারণকৃত।

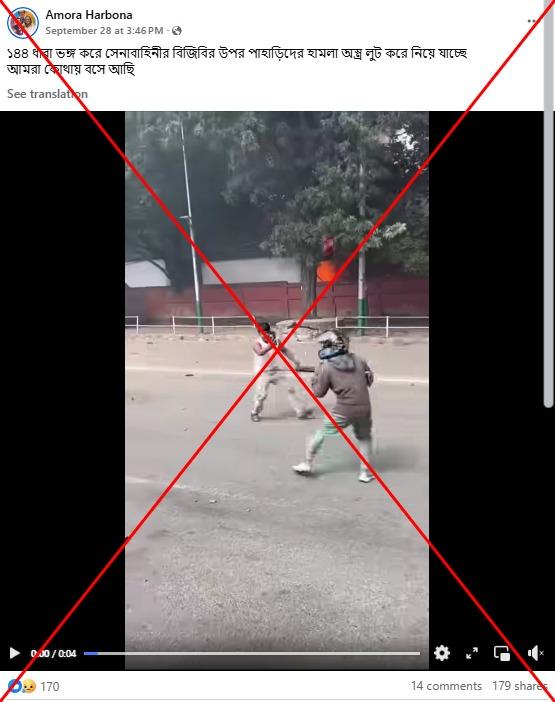

২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ৪ সেকেন্ডের একটি ভিডিও শেয়ার করে ফেসবুক পোস্টের ক্যাপশনে বলা হয়, “ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সেনাবাহিনী ও বিজিবির ওপর পাহাড়িদের হামলা অস্ত্র লুট করে নিয়ে যাচ্ছে।"

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একদল লোক রাস্তায় অস্ত্র হাতে একজন ব্যক্তির ছবি তুলছে এবং তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

একই ভিডিও এমন সময়ে অন্যত্র ফেসবুকে ছড়ানো হয়েছে যখন খাগড়াছড়ি জেলায় এক স্কুলছাত্রীর ধর্ষণের অভিযোগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ শুরু হয় (আর্কাইভ লিংক)।

এই ঘটনায় তিনজন গুলিবিদ্ধ এবং কয়েক ডজন মানুষ আহত হয়, অস্থিরতার কারণে কর্তৃপক্ষ ৫ অক্টোবর পর্যন্ত আট দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে (আর্কাইভ লিংক)।

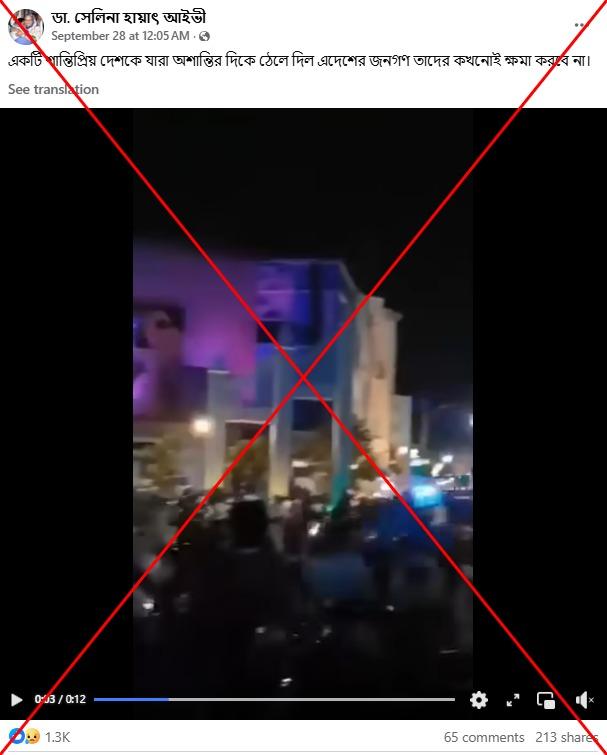

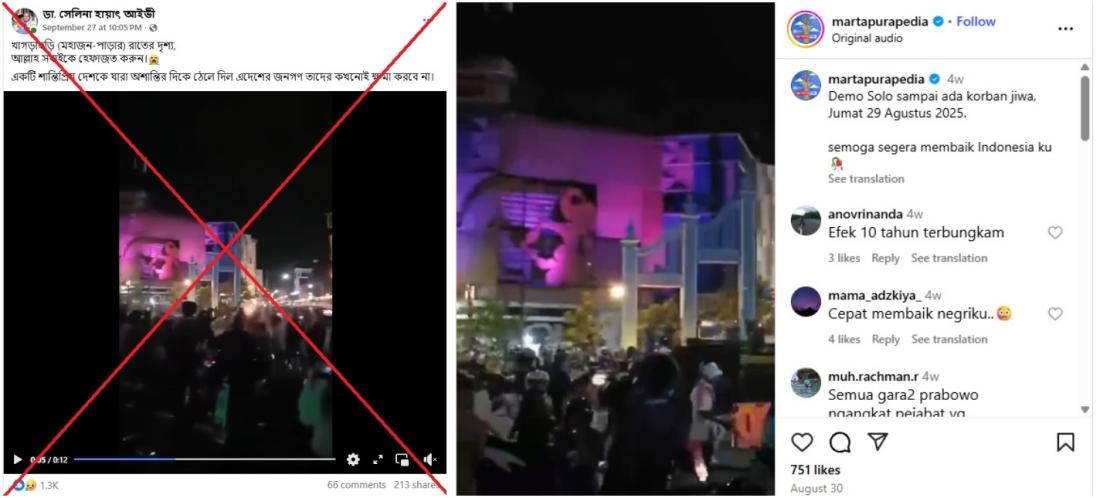

২৭ সেপ্টেম্বর ফেসবুকে আরেকটি ভিডিও প্রকাশিত হয়, একটি বিশৃঙ্খল রাতের বিক্ষোভের দৃশ্য দেখা যায়, যেখানে বিস্ফোরণ এবং জনাকীর্ণ রাস্তায় পুলিশের গাড়ি ছুটে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। পোস্টটিতে অসত্যভাবে দাবি করা হয় যে এটি খাগড়াছড়ির অস্থিরতার চিত্র।

এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে আদিবাসী সম্প্রদায় এবং বাংলাভাষীদের মধ্যে সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে, জমি এবং সম্পদ নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা দাবি করেছেন যে "দেশের বাইরের" অস্ত্র এই সহিংসতাকে উস্কে দিচ্ছে, এবং সেনাবাহিনীর জনসংযোগ শাখা একটি বিবৃতিতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টকে (ইউপিডিএফ), সহিংসতা উস্কে দেওয়ার এবং শত শত গুলি চালানোর জন্য অভিযুক্ত করেছে (আর্কাইভ লিংক)।

১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানায় যে স্কুলছাত্রীর সরকারি মেডিকেল বোর্ডের পরীক্ষায় ধর্ষণের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবে আদিবাসী গোষ্ঠী বলছে যে মেডিকেল রিপোর্টটি "বানোয়াট" (আর্কাইভ লিংক)।

তবে, প্রচারিত দুটি ভিডিওর একটিও বাংলাদেশের নয়, ভিডিওগুলোতে নেপাল এবং ইন্দোনেশিয়ার বিক্ষোভের দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

অসত্যভাবে ছড়ানো প্রথম ভিডিওটির কীফ্রেম ব্যবহার করে গুগলে রিভার্স ইমেজ সার্চে ভিডিওটির একটি দীর্ঘ সংস্করণ পাওয়া যায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের একটি ইউটিউব ভিডিওতে (আর্কাইভ লিংক)।

ভিডিওটির ক্যাপশনে সরকারের পতন ঘটানো তরুণদের নেতৃত্বাধীন দুর্নীতিবিরোধী বিক্ষোভের প্রতি ইঙ্গিত করে “জেন জি” হ্যাশট্যাগও ব্যবহার করা হয়েছে(আর্কাইভ লিংক)।

৮ সেপ্টেম্বর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু হয়। কিন্তু দুর্নীতি এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণে বিক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে এবং সরকার পতন হয় (আর্কাইভ লিংক)।

এএফপির অনুসন্ধানে অসত্যভাবে ছড়ানো ভিডিওটির সাথে কাঠমান্ডুর রিং রোড এলাকার পুলিশ স্টেশনের গুগল স্ট্রিট ভিউ ছবির মিল পাওয়া যায় (আর্কাইভ লিংক)।

অসত্যভাবে ছড়ানো দ্বিতীয় ভিডিওটি ৩০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ইনস্টাগ্রামে প্রকাশিত একটি সংকলনের ফুটেজের সাথে মিলে যায় (আর্কাইভ লিংক)।

ইন্দোনেশিয়ান ভাষার ক্যাপশনে বলা হয় যে ফুটেজটিতে ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে মধ্য জাভার একটি শহর সোলোতে হওয়া একটি বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, যা আনুষ্ঠানিকভাবে সুরকার্তা নামে পরিচিত।

অসত্যভাবে ছড়ানো ভিডিওর কিওয়ার্ড এবং কিফ্রেম ব্যবহার করে গুগলে রিভার্স ইমেজ সার্চে ২৯ আগস্ট ২০২৫ তারিখের একটি ইউটিউব ভিডিও পাওয়া যায়, যার ক্যাপশন ছিল "সোলো প্রতিবাদে বিশৃঙ্খলা", যেখানে একই ঘটনাটির ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া একটি ভিডিও দেখা যায় (আর্কাইভ লিংক)।

এএফপির রিপোর্ট অনুযায়ী আগস্টের শেষের দিকে ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছে। আধাসামরিক পুলিশ ইউনিটের হাতে একজন তরুণ ডেলিভারি চালকের মৃত্যুর ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে বিক্ষোভ তীব্র রুপ ধারণ করে(আর্কাইভ লিংক)।

প্রচারিত ভিডিওতে দেখা ভবন এবং রাস্তার পাশের সাজসজ্জা সুরাকার্তার স্লামেট রিয়াদি স্ট্রিটের গুগল ম্যাপস স্ট্রিট ভিউ চিত্রের সাথে মিলে যায় (আর্কাইভ লিংক)।

২৫ জানুয়ারী, ২০২৬ Updated to amend formatting

কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৬। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ