বন্যায় ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার এই ভিডিওটি ইন্দোনেশিয়ার, ২০২২ সালে বাংলাদেশের নয়

- নিবন্ধটি তিন বছরেরও বেশি পুরনো।

- প্রকাশিত 26 মে 2022, 12:41

- 2 এক্স মিনিটে পড়ুন

- লেখক: এএফপি বাংলাদেশ

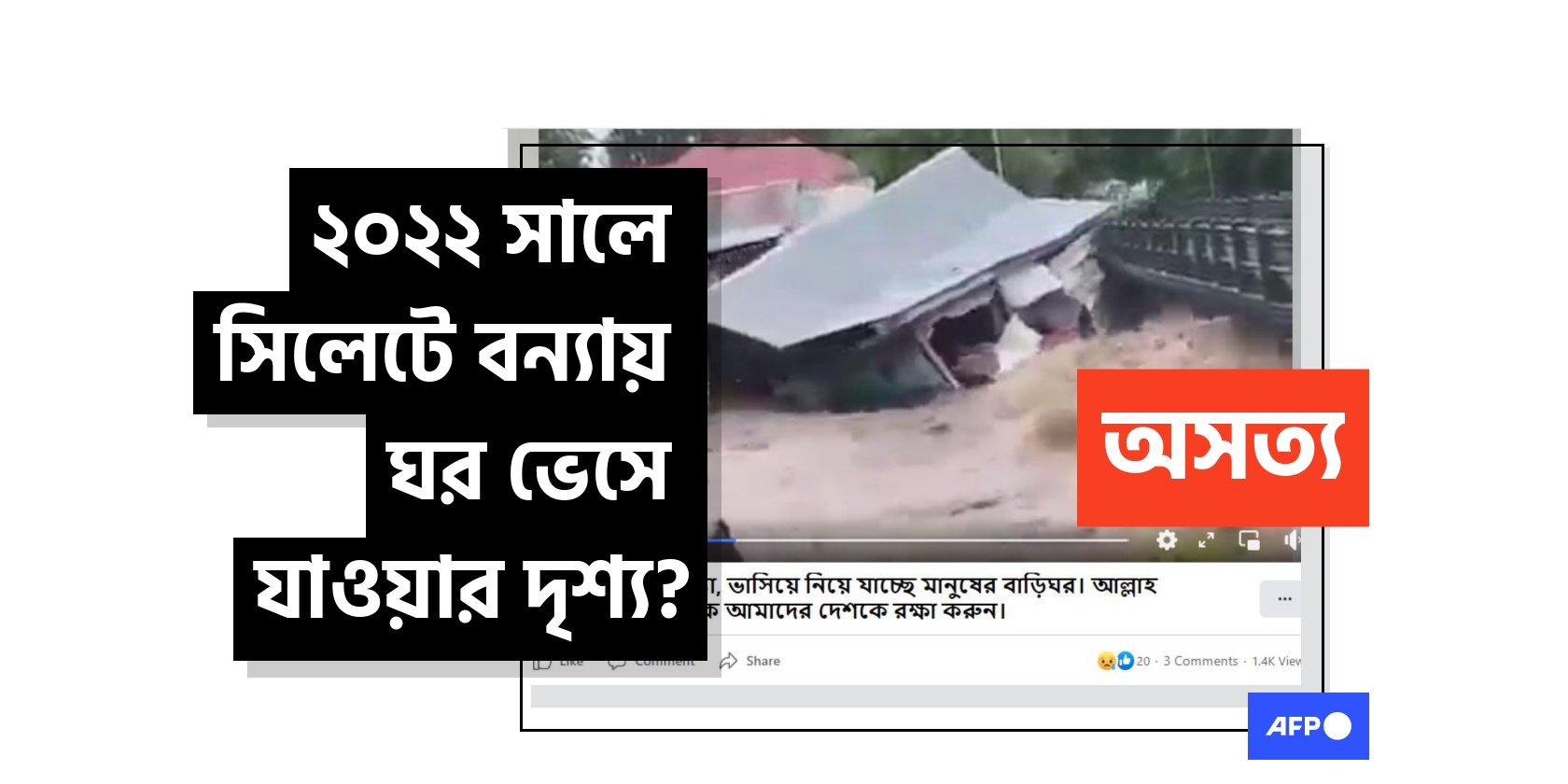

ভিডিওটি গত ১৯ মে ফেসবুকে এখানে শেয়ার করা হয় যা ইতোমধ্যে এক হাজার তিনশো বার দেখা হয়েছে।

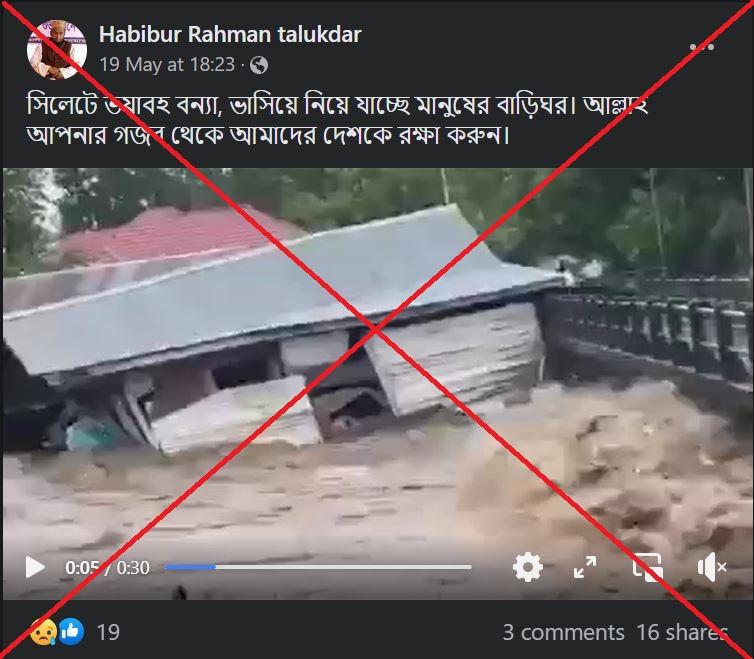

ক্লিপটিতে পানির তোড়ে একটি ঘর ভেসে গিয়ে একটি সেতুর উপর পড়তে দেখা যায়।

পোস্টটির বাংলা ক্যাপশনে লেখা রয়েছে: “সিলেটে ভয়াবহ বন্যা, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের বাড়িঘর। আল্লাহ আপনার গজব থেকে আমাদের দেশকে রক্ষা করুন।”

৩০ সেকেন্ড দীর্ঘ ভিডিও ক্লিপটি একইরকম দাবি সহকারে ফেসবুকে এখানে ও এখানে শেয়ার করার পর ৫২ হাজারেরও বেশিবার দেখা হয়েছে।

এএফপির খবর অনুযায়ী, ২০২২ সালের মে মাসে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল সিলেটে অতি বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

গত দুই দশকের মধ্যে সংঘটিত ভয়াবহ এই বন্যায় প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ পানিবন্দী হন এবং কমপক্ষে দশজন প্রাণ হারান।

তবে ভিডিওর সাথে যুক্ত দাবিটি অসত্য।

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যা

গুগলে রিভার্স ইমেজ ও কীওয়ার্ড সার্চে দেখা যায়, ভিডিওটি ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় সংঘটিত বন্যার খবরের সাথে অনলাইনে ছিল।

একই দৃশ্যের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ একটি ভিডিও ইন্দোনেশিয়ান টিভি চ্যানেল কম্পাস টিভির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল থেকে ২০২১ সালের ৭ ডিসেম্বর পোস্ট করা হয়।

ভিডিওটির শিরোনামে লেখা রয়েছে: “দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশে বন্যার পানিতে দুটি ঘর ভেসে যাওয়ার মুহুর্ত।”

পোস্টটির বর্ণনা ও কম্পাস টিভির অনলাইন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাটি ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশের সোপেং রিজেন্সিতে কাবু নদীতে সংঘটিত হয়।

নীচে বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্টের ভিডিও (বামে) ও কম্পাস টিভির ভিডিওর (ডানে) একটি তুলনামূলক স্ক্রিনশট দেওয়া হলো:

একই ভিডিও ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ান সংবাদমাধ্যম সুয়ারার ইউটিউব চ্যানেলে সোপেং এর বন্যার খবরের সাথে পোস্ট করা হয়।

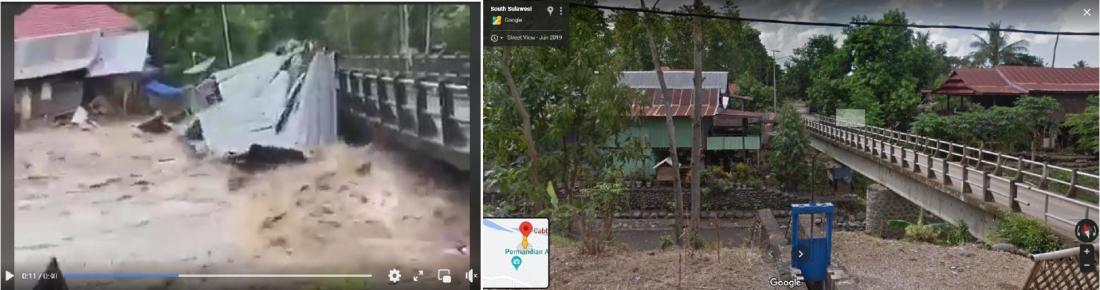

২০১৯ সালের জুন মাসে গুগল স্ট্রিটভিউয়ে আপলোড করা সেতুর ছবিটির সাথেও ফেসবুকে ছড়ানো ভিডিওটির মিল পাওয়া যায়।

নীচে বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্টের ভিডিও (বামে) ও গুগল স্ট্রিটভিউয়ের (ডানে) একটি তুলনামূলক স্ক্রিনশট দেওয়া হলো:

এএফপি এর আগেও ইন্দোনেশিয়ার বন্যার ফুটেজ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানো বিভ্রান্তিকর দাবির উপর এখানে ও এখানে ফ্যাক্টচেক প্রতিবেদন করেছে।

কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৬। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ