ছবিগুলো ভারতের বিভিন্ন ঘটনার যার সাথে ত্রিপুরার মুসলিম বিরোধী সহিংসতার কোন সম্পর্ক নেই

- নিবন্ধটি চার বছরেরও বেশি পুরনো।

- প্রকাশিত 7 নভেম্বর 2021, 18:53

- আপডেট করা হয়েছে 7 নভেম্বর 2021, 18:53

- 3 এক্স মিনিটে পড়ুন

- লেখক: এএফপি বাংলাদেশ

ছবিগুলো গত ২৯ অক্টোবর ফেসবুকে এখানে শেয়ার করা হয়।

পোস্টটির ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, "ত্রিপুরা মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন সবাই। ভারতের একটি ছোট্ট অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা। ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১৬ টি মসজিদে আগুন এবং অনেক ঘর বাড়িতে আগুন লাগিয়েছে। ত্রিপুরার মুসলিমদের জন্য দোয়া করুন। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মুসলমানদের উপর বেশ কিছুদিন ধরে হামলা চলছে।"

পোস্টটিতে ত্রিপুরায় "উগ্রবাদী হিন্দু" ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠন বজরং দলের সদস্যদের দ্বারা মুসলমানদের মসজিদ, ঘর ও দোকানপাট পুড়িয়ে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশে সম্প্রতি হিন্দুদের উপর সহিংসতার জের ধরে গত অক্টোবরে ভারতের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের ত্রিপুরায় মুসলমানদের মসজিদ ও ঘরবাড়ির উপর হামলা হয়।

ছবিগুলো ফেসবুকে এখানে ও এখানে একইরকম দাবি সহকারে শেয়ার করা হয়।

তবে দাবিটি অসত্য।

গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা যায় এই ছবিগুলো ত্রিপুরায় সহিংসতার আগেই ভারতের বিভিন্ন ঘটনার খবরের সাথে অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে।

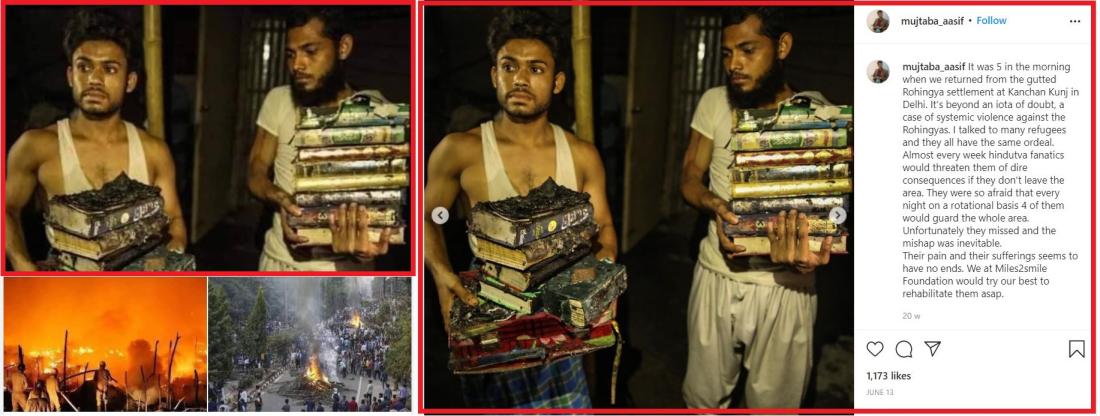

প্রথম ছবি:

গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা যায় তিনটি ছবির প্রথমটি, যেটিতে দুই ব্যক্তির হাতে কিছু ধর্মীয় পুস্তক দেখা যাচ্ছে, ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী আসিফ মুজতাবা গত ১৩ জুন পোস্ট করেন।

নিজেকে সাংবাদিক হিসেবে পরিচয় দেওয়া আসিফ পোস্টটির ক্যাপশনে লিখেন, "দিল্লির কাঞ্চন কুঞ্জ থেকে আমরা যখন ফিরি তখন ভোর ৫ টা। সন্দেহাতীতভাবে এটি রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পদ্ধতিগত সহিংসতার একটি উদাহরণ।"

নীচে বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্টের ছবি (বামে) ও আসিফ মুজতাবার ইনস্ট্যাগ্রামে পোস্ট করা ছবির (ডানে) একটি তুলনামূলক স্ক্রিনশট দেওয়া হলো:

ছবিটি সম্প্রতি বিভ্রান্তিকর দাবি সহকারে সামাজিক মাধ্যমে ছড়ানোর পর আসিফ টুইট করে জানান যে, এই ছবিটি ত্রিপুরার নয়।

এই ছবিটিসহ আরও কয়েকটি ছবি টুইট করে তিনি লিখেছেন, "এই ছবিগুলো দিল্লিতে কাঞ্চন কুঞ্জে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার, ত্রিপুরার নয়। এ বছরের জুনে যখন মাইলস টু স্মাইল তাদের ত্রান কার্যক্রম শুরু করে তখন আমরা ছবিগুলো পাই। দয়া করে ভুয়া খবর ছড়াবেন না।"

These images are from the recent fire mishap at Rohingya Refugee camp at Kanchan Kunj, New Delhi and not from Tripura. We got these images when @miles2smile_ started the relief work in June this year.

— Aasif Mujtaba (@MujtabaAasif) October 28, 2021

Kindly do not share the misinformation #TripuraAntiMuslimRiotspic.twitter.com/T0voGcTLtU

আসিফ নয়া দিল্লি ভিত্তিক ফটোসাংবাদিক মো. মেহেরবানের সৌজন্যে ছবিটি পোস্ট করেন।

মেহেরবান এএফপি'কে জানান, বই হাতে দুই ব্যক্তির ছবিটি নয়াদিল্লিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তিনি নিজে তুলেছেন।

গত ৩ নভেম্বর এএফপি'কে তিনি বলেন, "২০২১ সালের ১২ জুন মধ্যরাতে নয়াদিল্লিতে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের পর আমি এই ছবিটি তুলি।"

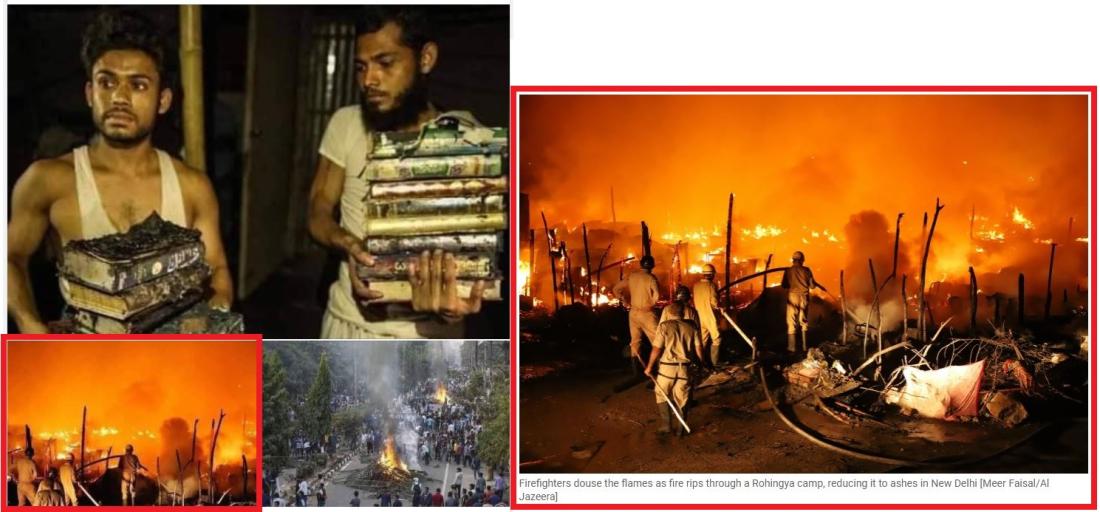

দ্বিতীয় ছবি:

রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা যায় দ্বিতীয় ছবিটি, যেটিতে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যদের দেখা যাচ্ছে, ২০২১ সালের ১৩ জুন নয়াদিল্লিতে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে আল জাজিরার একটি প্রতিবেদনের সাথে প্রকাশিত হয়। একই ছবি আসিফ মুজতাবার টুইটেও পাওয়া যায়।

আল জাজিরার প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, "ভারত: রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অগ্নিকাণ্ড, হাজারো মানুষ গৃহহীন।"

ছবিটির ক্যাপশনে লেখা রয়েছে, "নয়াদিল্লিতে অগ্নিকাণ্ডে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুনের শিখা নেভাতে ব্যস্ত (মীর ফায়সাল/আল জাজিরা)।"

নীচে বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্টের ছবি (বামে) ও আল জাজিরার ছবির (ডানে) একটি তুলনামূলক স্ক্রিনশট দেওয়া হলো:

তৃতীয় ছবি:

গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চে দেখা যায়, তৃতীয় ছবিটি ২০১৯ সালের ১৩ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদনের সাথে প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল, "নাগরিকত্ব সংশোধন বিল একটি নতুন বিষয়, অবৈধ অভিবাসীরা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে কিভাবে রূপ দিয়েছে তা এখানে দেখানো হলো।"

ভারতে বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দেশটির নাগরিকদের একাংশ প্রতিবাদ করে আসছেন।

ইন্ডিয়া টুডে ছবিটির ক্যাপশনে লিখেছে, "বুধবার রাজ্য সভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশের সময় বিক্ষোভকারীরা গুয়াহাটিতে আগুন জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানান। (ছবি: পিটিআই)"

গুয়াহাটি ভারতের আসাম প্রদেশের রাজধানী।

নীচে বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্টের ছবি (বামে) ও ইন্ডিয়া টুডের ছবির (ডানে) একটি তুলনামূলক স্ক্রিনশট দেওয়া হলো:

কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৫। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ