ডিজিটাল ইফেক্টের মাধ্যমে তৈরি হিমালয়ের ছবি নিয়ে অনলাইনে বিভ্রান্তিকর পোস্ট

- নিবন্ধটি চার বছরেরও বেশি পুরনো।

- প্রকাশিত 9 সেপ্টেম্বর 2021, 11:10

- 1 এক্স মিনিটে পড়ুন

- লেখক: এএফপি বাংলাদেশ

গত ৩ জুন ফেসবুকে ছবিটি বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি ফেসবুক গ্রুপে এখানে পোস্ট করা হয়েছে।

পোস্টের ক্যাপশনে লেখা রয়েছে: 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ ষ্টেশন থেকে তোলা "হিমালয় পর্বতমালা!'

একই ছবি একই রকম ক্যাপশন সহযোগে এখানে, এখানে ও এখানে বাংলায় পোস্ট করা হয়েছে। এছাড়া ইংরেজি ও স্পেনিশ ভাষাও এরকম দাবি সহকারে ছবিটি পোস্ট করা হয়েছে।

২০২০ সালে একই ছবি 9GAG এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। দেখুন এখানে।

কিন্তু দাবিটি অসত্য।

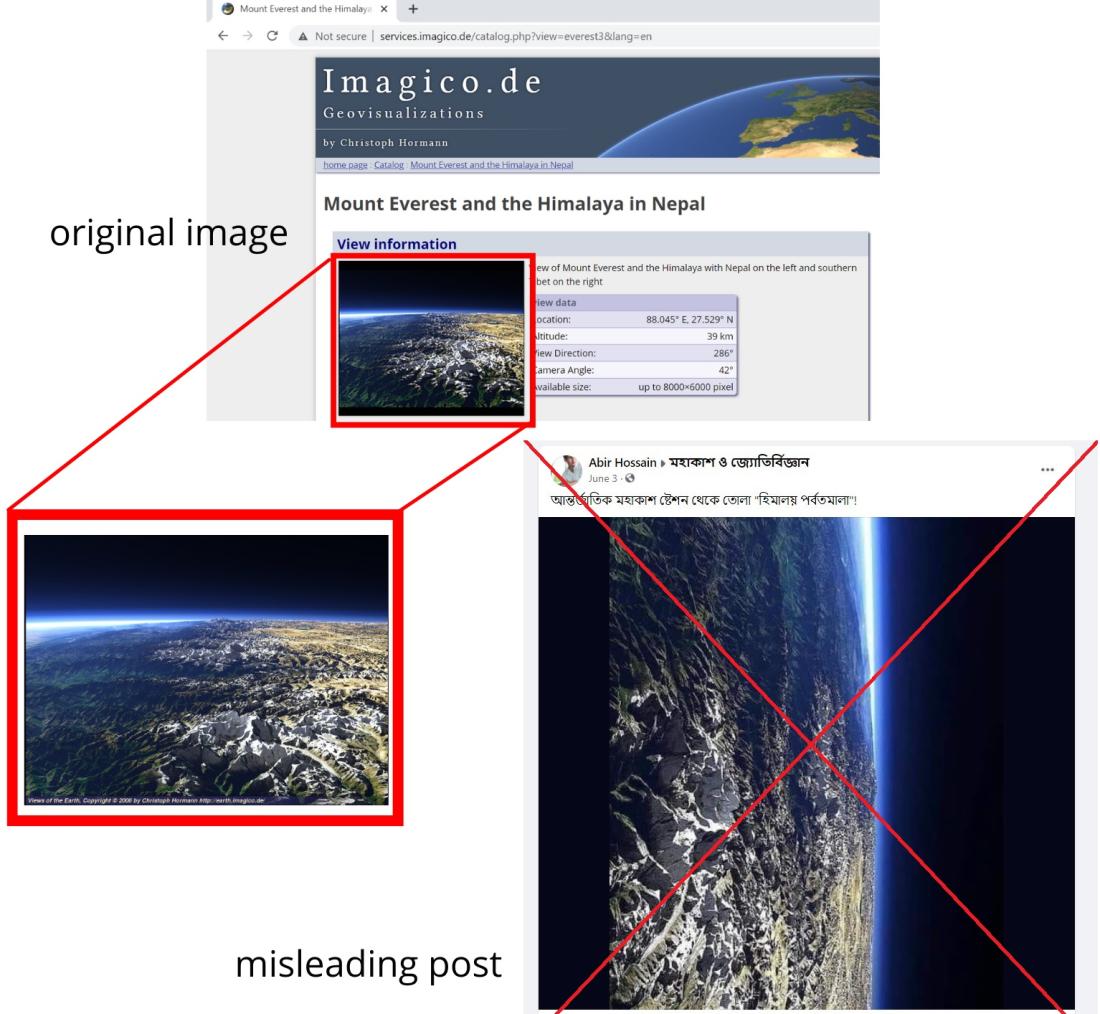

ছবিটি মূলত কম্পিউটারে তৈরি এবং ডিজিটাল ইফেক্ট প্রযুক্তির সাহায্যে এটি তৈরি করেছেন ক্রিস্টোফার হরম্যান নামে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার।

গুগল রিভার্স ইমেজ সার্চ করে একই ছবি হরম্যানের নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া গেছে যেখান থেকে তার নিজের ডিজাইন করা বিভিন্ন ছবি কেনা যায়।

হরম্যানের ওয়েবসাইটে বলা আছে যে, তিনি 'সম্ভাব্য সর্বোন্নত পদ্ধতিতে ভৌগোলিক বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেন'।

বিভ্রান্তিকর ফেসবুক পোস্টগুলোতে তার মূল অঙ্কিত ছবিটিকে ঘড়ির কাটার দিকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ছবিতে থাকা তার ক্রেডিট এডিট করে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

কীওয়ার্ড সার্চ করে ছবিটি ফটো সংগ্রাহক প্রতিষ্ঠান Science Photo Library- এর ওয়েবসাইটে সঠিক ক্যাপশনে পাওয়া গেছে।

এটির ক্যাপশনে লেখা রয়েছে: 'এই ছবিটি ল্যান্ডস্যাট এবং এসআরটিএম এর মতো স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ডাটা ব্যবহার করে তৈরি করেছেন ক্রিস্টোফার হরম্যান।

ক্যাপশনে আরও বলা আছে: 'ত্রিমাত্রিক রেন্ডারিং সফটওয়্যারের সহায়তায় ডাটা কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে এবং পরে এতে রঙ দেয়া হয়েছে এবং পৃথিবীর প্রাকৃতিক বাঁকের সাথে মেলানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে।'

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে হিমালয়ের প্রকৃত যেসব ছবি তোলা হয়েছে সেগুলো দেখুন নাসা'র ওয়েবসাইটে এখানে।

এ সংক্রান্ত এএফপি‘র ইংরেজি ফ্যাক্ট চেক প্রতিবেদনটি পড়ুন এখানে।

কপিরাইট © এএফপি ২০১৭-২০২৫। এই কন্টেন্টের যেকোন বানিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমতি নেয়া বাধ্যতামূলক। বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

এমন কোনো কন্টেন্ট আছে যা আপনি এএফপি’কে দিয়ে ফ্যাক্ট চেক করাতে চান?

আমাদের সাথে যোগাযোগ